第10回学習会「お茶体験」

2月11日(土曜日)にアドベンチャースクール第10回学習会「お茶体験」を行いました。

茶道は、作法に則って客人をもてなし抹茶やお菓子をふるまう日本の伝統文化です。

本学習会は、子ども達が茶道に触れることで、「礼節の大切さを知る」「人に対するおもいやりの気持ちが持てる」「物を大事に扱う」ような人になることを目的に「お茶体験」を実施しました。

生涯学習センター正面玄関で受付を行い、2階の和室に集合し活動開始です。

本学習会は、子ども達が茶道に触れることで、「礼節の大切さを知る」「人に対するおもいやりの気持ちが持てる」「物を大事に扱う」ような人になることを目的に「お茶体験」を実施しました。

生涯学習センター正面玄関で受付を行い、2階の和室に集合し活動開始です。

今回、お茶体験の講師をしてくださるのは「雲心会」の皆様です。

茶道での「座り方や立ち方」「お辞儀の作法」「お菓子の頂き方」「お茶の飲み方」について学びました。

茶道での「座り方や立ち方」「お辞儀の作法」「お菓子の頂き方」「お茶の飲み方」について学びました。

学んだあとは実践です。

見本として、まず別海町ジュニアリーダー組織「翼」の高校生リーダーがお茶を運び、中学生リーダーがお茶の体験をしました。

アドベンチャースクールの子どもたちは、後ろで見学して作法を覚えます。

見本として、まず別海町ジュニアリーダー組織「翼」の高校生リーダーがお茶を運び、中学生リーダーがお茶の体験をしました。

アドベンチャースクールの子どもたちは、後ろで見学して作法を覚えます。

いよいよ、子どもたちが体験する順番となりました。

お菓子が運ばれてきたら、まずはお辞儀です。

両手の指が軽く畳につくようにして、頭も10センチほど下げます。

お菓子が運ばれてきたら、まずはお辞儀です。

両手の指が軽く畳につくようにして、頭も10センチほど下げます。

運ばれてきたお菓子は、畳にあるへりの内側に一度引き寄せてから食べるのが作法です。

「お菓子は一口で全部食べるよりも、ちぎって数回に分けて食べるのが上品に見えるよ。」と講師の方に教えてもらい、子どもたちは教わったとおりに上品にお饅頭を食べていました。

「お菓子は一口で全部食べるよりも、ちぎって数回に分けて食べるのが上品に見えるよ。」と講師の方に教えてもらい、子どもたちは教わったとおりに上品にお饅頭を食べていました。

お菓子を食べ終わると、次はお茶を飲んでいきます。

運ばれてきたお茶を畳のへり内側に置き、「お手前頂戴いたします。」とあいさつをして、茶碗を持ち左手の上で2回茶碗をまわし、飲みます。

運ばれてきたお茶を畳のへり内側に置き、「お手前頂戴いたします。」とあいさつをして、茶碗を持ち左手の上で2回茶碗をまわし、飲みます。

最後は「ズズッ」と音を立て、飲み終わったことを示します。

飲み終わった時に音を出す動作は「啜いきり」とよび、「私のためにお抹茶をたててくださってありがとうございます」という気持ちを表した、無言の感謝のしるしといわれていることを教えてくれました。

飲み終わった茶碗を正面に向けて元の場所に戻し、運びの方が茶碗を回収して、一連の作法が終了となります。

飲み終わった時に音を出す動作は「啜いきり」とよび、「私のためにお抹茶をたててくださってありがとうございます」という気持ちを表した、無言の感謝のしるしといわれていることを教えてくれました。

飲み終わった茶碗を正面に向けて元の場所に戻し、運びの方が茶碗を回収して、一連の作法が終了となります。

作法を学んでお茶を飲み、最後に行うのは「お茶点て」です。

茶碗の中に入っているお湯と抹茶をなじませるように茶筅を振り、細かい泡が立つように、抹茶を点てていきます。

茶碗の中に入っているお湯と抹茶をなじませるように茶筅を振り、細かい泡が立つように、抹茶を点てていきます。

全員1回ずつ体験をして、点てたお茶は希望する人がおかわりをして飲みました。

「お茶がおいしかった」との感想が多く、中にはお茶を数杯も飲んでお腹をパンパンに膨らませている子もいました。

「お茶がおいしかった」との感想が多く、中にはお茶を数杯も飲んでお腹をパンパンに膨らませている子もいました。

最後に、教えてくれた講師の方々と集合写真を撮影し、今回の学習会を終了しました。

お忙しい中、子どもたちのために指導してくださった「雲心会」の皆様、本当にありがとうございました。

お忙しい中、子どもたちのために指導してくださった「雲心会」の皆様、本当にありがとうございました。

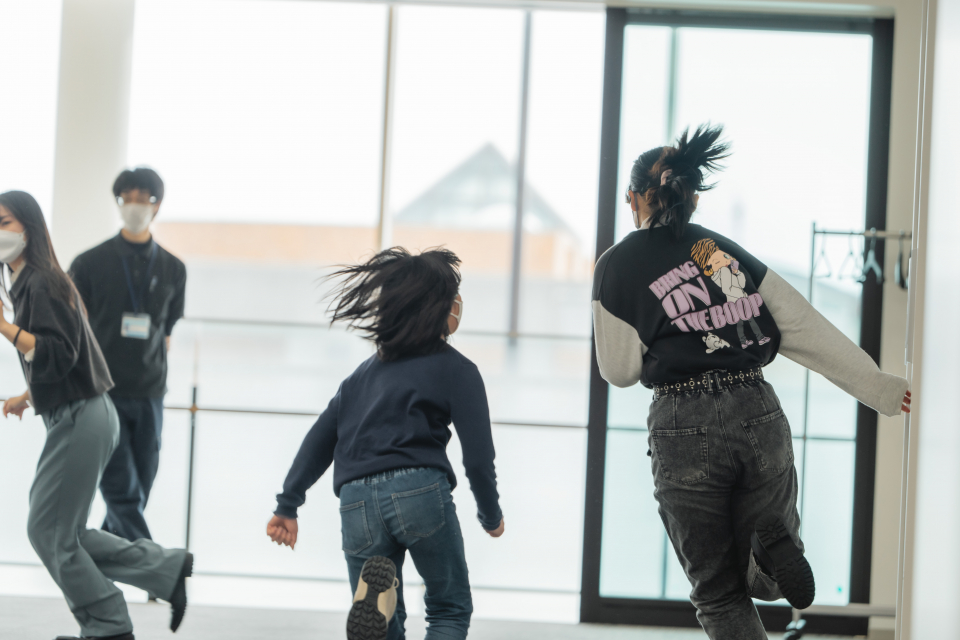

お茶体験終了後には、中高生リーダーのお兄さん・お姉さんの指導のもと、楽しくレクリエーションゲームをして、今回の学習会が終了しました。

次回の学習会でアドベンチャースクールは終了となります。

閉校式では、1人でも多くの子どもたちに会えることを楽しみにしています。

閉校式では、1人でも多くの子どもたちに会えることを楽しみにしています。

このページに関するお問合せ先